- A DESS{E}IN, exposition sur le dessin d'architecture organisée par l’ENSA-V pour ses 50 ans | Commissariat de Guillaume Ramillien, architecte et enseignant à l'ENSA-V |

- ouverte jusqu’au 23/11 les mardis et mercredis de 12h à 19h énsa-v - NEF

Jean-Patrice Calori est architecte et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Il met en lumière dans ce texte le caractère poétique de la pratique du dessin, qui passe par différentes étapes. Pour lui, le dessin est avant tout un acte d’humanisme, une ouverture au monde et une question posée. Ce fait culturel agit comme une mise à plat qui, si elle peut paraître naïve, est en fait extrêmement subtile. Le dessin relèverait d’une incarnation de l’abstraction : il suggère sans tout dire, s’annonce comme promesse et temps suspendu. Mais il est aussi l’expression d’une idée : l’auteur insiste sur le lien sémantique entre forme et idée. Chez Jean-Patrice Calori, la pensée précède le dessin : la main suit l’esprit, et le croquis se veut simple et puissant. N’oublions pas également que le dessin est un exercice physique : dessiner, au-delà même de mettre en tension, c’est être soi-même en tension. La gestuelle s’avère alors fondamentale dans la pratique du dessin – frémissement d’un soi, évaluation inquiète de son propre travail, mais aussi activité tant archaïque que contemporaine.

LE DESSIN, UN ACTE POETIQUE.

Le dessin, un humanisme…

Il y a, dans l’acte de représenter une pensée par un dessin, une forme d’acte d’humanisme. Un dessin peut-être doux ou violent, neutre ou provocateur, il témoigne d’un geste de partage, de communication, de dialogue. Par cette ouverture au monde, un dessin me semble être toujours plus une question qu’une affirmation. Au delà de l’acte créatif, c’est, selon moi, un fait de culture et d’humanisme. Cette “mise à plat“ s’offre dans sa posture en deux dimensions apparemment naïve et “résumante” mais en réalité au combien subtile ! En effet le dessin est à la fois pudeur et ostentation en ce qu’il n’est pas un simple objet (comme une maquette par exemple) et parce qu’il affiche sa noblesse par l’abstraction qu’il incarne : la simple feuille de papier devient le paradigme d’une nouvelle histoire, d’une mise en abyme. Dans la transformation du réel (dessin d’observation) ou dans la figuration d’une pensée, on peut dire qu’un dessin nous parle de “forme” et “d’abstraction”. Ce que l’on n’autoriserait pas à une maquette ou à un édifice construit, on peut l’admettre pour un dessin, car sa part de “non dit” le protège, l’immunise. On pardonne tout à un dessin ! On ne peut pas tourner autour de lui comme autour d’une maquette. On peut le regarder de biais, le retourner, tenter de saisir subrepticement ce qu’il cache. Un dessin reste, de fait, un mystère. Et ce mystère réside, selon moi, en sa capacité à exister seulement pour ce qu’il est, ou bien à se placer comme le début d’autre chose… Dans un (beau) dessin d’architecture, croquis ou représentation aboutie, il y a comme une suspension, un temps suspendu, une promesse de ce que cela pourrait devenir. Certains dessins se contentent de ce qu’ils sont, mais beaucoup semblent vouloir nous conduire vers un ailleurs.

Dessiner l’Idée…

Jean-Luc Nancy (dans l’ouvrage Le plaisir au dessin) parle du dessin comme une “forme formatrice” dont l’objet est avant tout de transmettre, de formuler l’Idée : “Le dessin dessine une pensée qui est une forme non donnée, non disponible, non formée…”. Platon emploie le terme “idea” que l’on peut traduire par “forme visible”. La forme, ce serait donc tout simplement l’Idée. Entre Forme et Idée, il y a ce lien sémantique que le dessin peut illustrer, fabriquer, d’une façon que l’on pourrait apparenter à : “le dessin n’est pas la forme mais la manière de voir la forme…”. Le dessin re-produit dans une mimesis, qui n’est pas l’imitation ni la copie, mais la re-production, re-présentation pour créer à nouveau de la forme. La mimesis a pour dessein de montrer, de mettre en évidence l’Idée qui fait sens. Il y a, dans le texte de Jean-Luc Nancy, quelque chose qui me parle et m’interpelle profondément : le dessin qui serait comme la pétrification de l’idée et que la forme et l’idée serait intimement liées. Dans le croquis, que ce soit celui que je fais ou bien dans ce que je demande aux étudiants, c’est d’être dans cette force et puissance du dessin qui est “Idée et Forme” à la fois.

Le dessin, un manifeste formel…

Je dois reconnaitre qu’en condition de recherche, ma pensée précède le dessin. Elle fait le ménage, le tri, nettoie ce qui traîne. La conception est alors “cosa mentale” avant tout et la visualisation est initiatrice. Elle est une forme de matrice synthétique du projet en gestation. Je pense qu’un dessin doit la plupart du temps être fait à dessein… et que la main suit l’esprit. Il vaut mieux alors dessiner vite et sans peur, fabriquer des “haïkus” qui marquent la pensée du projet, les contours de l’idée. Le dessin d’architecture, tel que je le conçois et le recommande, est tout d’abord le croquis, sans fioriture, simple, puissant, qui traque et pourchasse l’idée en construction. Il doit être spontané, vif, et joliment imprécis pour simplifier, en n’ayant pas peur d’être maladroit, malhabile, mais avec le devoir d’être puissamment soi-même… De cette maladresse sincère nait l’authenticité poétique, la brutalité primale. Le dessin doit s’assumer comme le langage imagé du projet d’architecture, auquel il doit être évidemment connecté! Il faut dessiner comme l’on imagine construire et ressentir profondément en soi, qu’il s’agit là du départ de l’acte de bâtir et ne pas être subjugué ou séduit par son dessin, par son trait. Il y a erreur sur la proportion : qu’importe ! La puissance de l’intention écrase tout, car la poésie répare l’essentiel !

Ainsi, par exemple, dessiner l’utopie comme l’ont fait les dessins de Yona Friedman, incarne et habite la joie de célébrer la puissance d’une vision et de tenter la résoudre sous toutes ses singularités. Les dessins d’Aldo Rossi sont les créatures de l’esprit de leur insatiable auteur : ils sont au service de l’imagination foisonnante et cependant ciblée de Rossi. Faisant écho à ce travail, les dessins magistraux de Studio Grau ont su questionner les observateurs de la post-modernité. Enfin, la puissance troublante des images des groupes radicaux italiens Archizoom ou Superstudio, fait aujourd’hui à nouveau le bonheur des écoles d’architecture, alors que le sens révolutionnaire s’est dissous dans une contemporanéité aux contours encore flous, tentant de révéler ses propres doutes, ses nouvelles questions, cachées au coeur même de la matrice sociétale.

Le dessin, un exercice physique…

Pour le plus petit des croquis, il y a un exercice mental et physique à produire : concentration maximum, maîtrise des membres, focalisation totale. La gestuelle propre à chacun va exprimer la tension : dessiner, c’est être en tension et mettre en tension. Cette mise en tension est inhérente et personnelle à chaque dessinateur. Elle peut être à peine perceptible ou hallucinée dans les dessins d’Henri Michaux. Dans le dessin précis et méthodique, où le papier est creusé par le trait, scarifié par la plume, fabriqué par une une succession de marques et griffes nourrissant formes et contours, c’est l’exercice répétitif et religieux qui mérite d’être récompensé et célébré, comme une forme d’abnégation graphique qui me laisse toujours pensif… Mais la dimension physique du dessin ne doit jamais être oubliée ou négligée car elle a sa part dans l’oeuvre. Elle est aussi l’oeuvre par la maîtrise qu’elle impose au corps, aux extrémités, aux doigts. Je pense souvent au tremblotement des croquis d’Alvar Aalto, qui créé une esthétique dans sa manière « tressautante » de caresser le papier, et me fait me pardonner mes propres tremblements. La gestuelle est fondamentale dans sa capacité de maîtrise, qui permet de savoir intimement lorsqu’il faut arrêter le trait, ne plus rien rajouter, car l’objectif est atteint.

Le dessin, frémissement d’un soi…

Le dessin est là, dans son achèvement arbitraire, décidé par celui qui a oeuvré. Je dois dire que j’aime à l’enfermer dans un carton ce dessin, encore frais dans la mémoire de ma main, dont je garde encore les à ranger le carnet de croquis puis, venir le regarder à la dérobée, dans un plaisir presque coupable de la contemplation solitaire, de l’évaluation inquiète de son propre travail, suspendu dans un temps donné. Ce frémissement post-dessin, arrive lorsque la tension s’est évanouie car en dessinant, le plaisir est souvent laborieux, focalisé, inquiet. Le plaisir du dessin arrive, il me semble, pour ceux qui n’ont pas peur de rater, quand l’envie de dessiner devient un désir compulsif. J’ai pu croiser certains étudiants en architecture qui dessinaient compulsivement, avec un appétit insatiable et cela m’a toujours impressionné. Le mien est plus mesuré, mais je l’aurais aimé peut-être plus compulsif… Ce frémissement, je l’ai eu et je l’ai encore lorsque je “tombe” sur un dessin des maîtres que j’ai longtemps regardés quand j’étais adolescent. Je frémis devant des mines de plomb de Delacroix, (corps lascifs ou paysages), les ébauches à l’encre de Rembrandt, de taillis d’arbres aux frondaisons esquissées si rapidement et si justes. Je pourrais en citer tant d’autres…

Archaïque et contemporain…

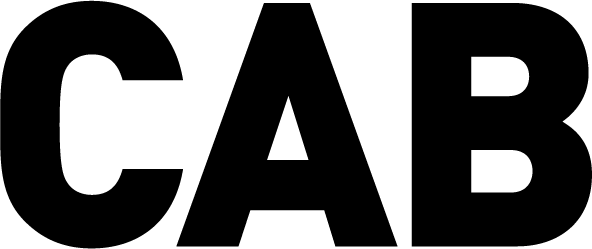

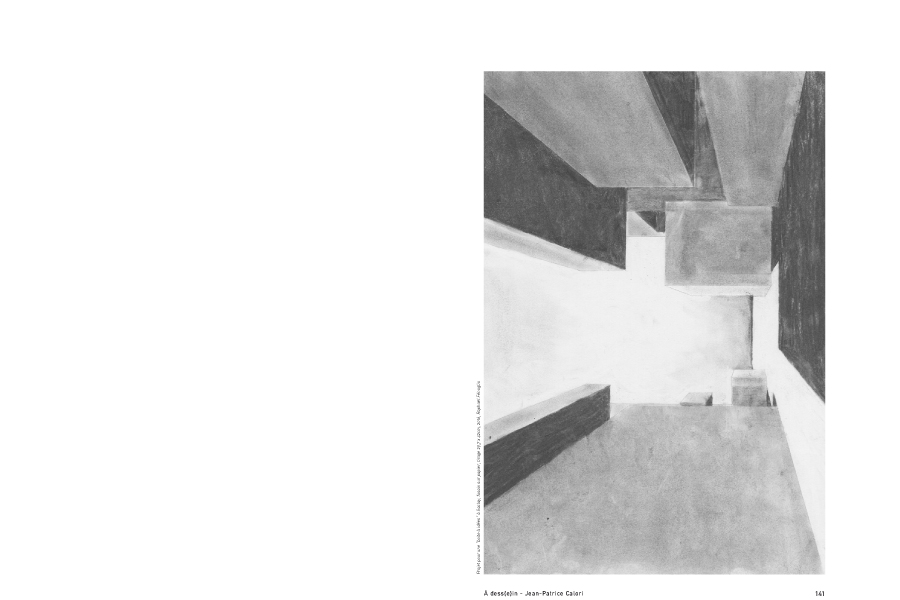

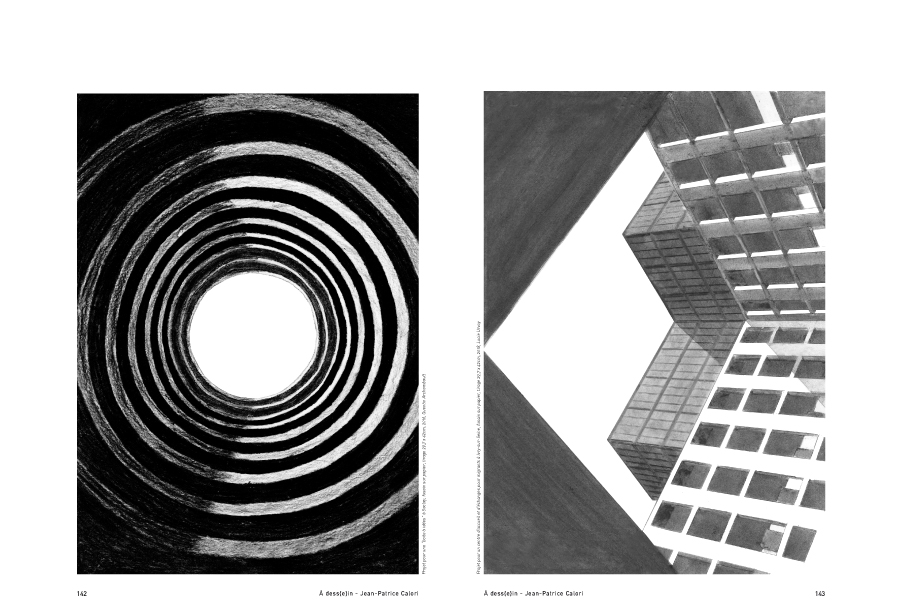

Mais il faut aussi aborder la question de la technique, car c’est l’outil de la transmission de l’émotion. J’aime faire ressentir aux étudiants l’importance de l’ombre et de la lumière, l’ombre propre modérée, l’ombre portée plus forte et charbonneuse, presque agressive. Pour cela le fusain est idéal, qui permet de moduler ladite ombre et donc la lumière. Dans cette volonté nécessaire de faire appréhender de tels outils, l’objectif est d’apprendre à utiliser, à mélanger un savoir-faire artisanal aux techniques contemporaines, que le numérique peut désormais offrir. Unir le contemporain et l’archaïque permet d’habiter une époque, de jouir des nouveaux moyens ou médias en gardant la mémoire de techniques traditionnelles. En prenant ce qu’il y de bon, de rapide, d’efficace dans l’outil 3D, on peut entrer plus vite dans la question de l’espace, de la matière et de larecherche d’expressions, de modes représentations, de matières. Il est clair cependant qu’observer et questionner une maquette que l’on a soi-même réalisée, de la revisiter par le trait, comme si on représentait le vivant ou le construit, constitue un acte pédagogique complet. Mais aussi, de la prendre en photo et ensuite de retravailler sur le cliché est une source de possibilités subtiles, architecturalement éclairantes.

Tout peut être le support de l’expression d’un “soi” dessiné. Je me souviens des innombrables dessins de Junya Ishigami sur les parois blanches du pavillon japonais à la biennale d’architecture de Venise en 2008. Il y avait là à la fois une performance car l’ensemble des parois formait une unique et vertigineuse narration, mais cette oeuvre demeurait cependant incroyablement modeste par la frugalité de la technique employée. On baignait, à ce moment là, dans un long plan séquence graphique et spatial, poème contemporain sous la forme d’un cadeau, bande dessinée enveloppante et troublante par la nécessité de s’approcher pour en saisir les innombrables subtilités. Je pense aussi aux pastels des voyages d’Italie du jeune Louis Kahn. J’invite les étudiants à tenter cette technique – pastel gras ou sec – pour se confronter aux spatialités colorées qui amènent son auteur à entrer dans le monde pictural que Le Corbusier a toujours considéré comme le ferment de sa patiente recherche.

En demandant aux étudiants de troisième année de produire ces dessins, c’est, hormis le plaisir de l’acte lui-même et le sentiment de satisfaction qu’il procure, de les faire glisser doucement vers une dimension picturale, onirique et, de fait, poétique. Ce passage s’opère par le biais de leur sensibilité propre, et de quelques règles simples énoncées lors de nos rencontres. Ces dessins qui figurent sur les panneaux de leur rendu, expriment l’essence même de leurs intentions, et nous en disent souvent un peu plus que la représentation normée du projet.